Zufall und Modernismus: Wie Surrealisten und Dadaisten Spiel und Glück darstellten

Im frühen 20. Jahrhundert markierten der Surrealismus und der Dadaismus einen radikalen Bruch mit traditionellen Ausdrucksformen. Beide Bewegungen basierten auf dem Wunsch, rationale Kontrolle zu überwinden, den Zufall zu umarmen und tiefere Bedeutung im Spiel zu finden. Im Zentrum ihrer Philosophie stand das Spiel – sei es im Unterbewusstsein, in der Sprache oder im Umgang mit Materialien. Künstler wie Marcel Duchamp, Max Ernst und André Breton erforschten diese Themen auf innovative Weise und stellten direkte Bezüge zu Spielen wie Schach, Karten oder Roulette her. Dieser Artikel untersucht, wie ihre Werke diese Ideen widerspiegeln und welche philosophische Bedeutung dem Zufall im modernen Kunstschaffen zukam.

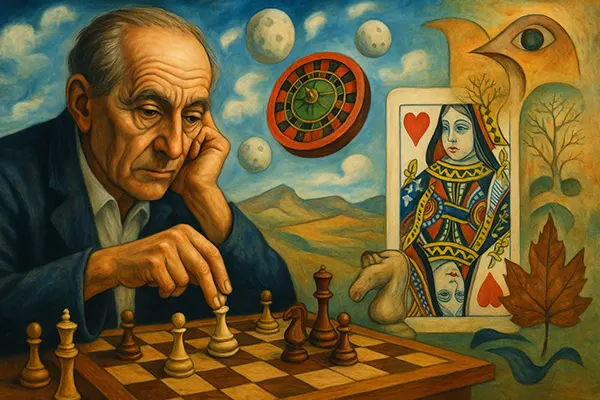

Spiele des Geistes: Marcel Duchamps Schach als Kunstform

Marcel Duchamps Faszination für Schach war mehr als nur ein Hobby – sie wurde zu einem künstlerischen und intellektuellen Anliegen, das seine Sicht auf Kontrolle und Zufall reflektierte. Duchamp, eine Schlüsselfigur im Dadaismus und Surrealismus, nutzte das Schachspiel als Metapher für Leben, Kreativität und Ideenbewegung. Obwohl Schach auf festen Regeln basiert, durchdrang Duchamp es mit künstlerischer Unvorhersehbarkeit. Werke wie „Portrait of Chess Players“ (1917) oder das „Pocket Chess Set“ zeigten Schach als performative Kunst.

Sein späterer Rückzug aus dem traditionellen Kunstbetrieb zugunsten des Schachspiels war symbolisch. Für ihn repräsentierte das Spiel eine höhere Form des Denkens – abstrakt, rein und unberührt vom Kunstmarkt. Selbst sein berühmtes Readymade „3 Standard Stoppages“ (1913–14), bei dem er Fäden fallen ließ und ihre Kurven fixierte, spiegelte diese Faszination mit Regelverstoß durch Zufall wider.

Duchamp sah den Zufall nicht als Flucht vor Struktur, sondern als neue Möglichkeit, sie zu definieren. Schach wurde zum Instrument, um zwischen Kontrolle und Freiheit zu navigieren – ein Spielfeld, auf dem Unordnung legitim wurde.

Zufall als gestalterisches Prinzip bei Duchamp

„3 Standard Stoppages“ bleibt ein Paradebeispiel für Duchamps Einbezug des Zufalls in seine Kunst. Durch das freie Fallenlassen von Fäden schuf er eine visuelle Abkehr von traditionellen Messsystemen. Er selbst beschrieb es als „einen Witz über den Meter“, doch das Werk hinterfragt objektive Wahrheit in der Darstellung.

Der scheinbar willkürliche Akt wurde zum gestalterischen Gesetz erhoben. Duchamp konservierte die Formen und verlieh ihnen dadurch Bedeutung. Diese Formgebung durch Zufall war typisch für viele modernistische Experimente der Zeit.

In Duchamps Werk wurde Zufall zur aktiven Methode, nicht zum passiven Ereignis. Er wurde bewusst inszeniert, interpretiert und als Teil eines intellektuellen Prozesses behandelt.

Max Ernsts Collagen: Spiel, Automatik und Bildzufall

Max Ernst, bedeutender Vertreter beider Bewegungen, integrierte Zufall und Spiel über Collage, Frottage und Dekalkomanie. Diese Techniken zielten darauf ab, das Bewusstsein zu umgehen und das Unvorhersehbare willkommen zu heißen. Besonders Collagen wirkten wie Kartenspiele – Bilder wurden ausgeschnitten, gemischt und neu zusammengesetzt, wodurch unerwartete Bedeutungen entstanden.

Ernsts Serie „Une semaine de bonté“ aus den 1920er Jahren ist voller absurder Kombinationen, die durch das Nebeneinander widersprüchlicher Bilder die Logik traditioneller Kunst in Frage stellten. Der Zufall war hier Mittel zur Befreiung der Assoziation.

Seine Technik der Frottage – das Durchreiben von Texturen – war vergleichbar mit dem Drehen eines Glücksrads. Die Umgebung lieferte Strukturen, die Ernst weiterentwickelte. Der Zufall wurde zum Mitgestalter, der Künstler zum Medium des Unterbewussten.

Das Irrationale als visuelle Sprache

Ernsts Vorgehen formalisierte das Irrationale. Auf den ersten Blick zufällig, war seine Herangehensweise ein strukturierter Prozess der Bedeutungsfindung. Die Spannung zwischen Chaos und Komposition erinnerte an Glücksspiel – Regeln existieren, doch das Ergebnis bleibt offen.

Damit erfüllte er das zentrale surrealistische Ziel: Zugang zum Unterbewusstsein. Wie beim Spielautomat oder Kartenziehen ergaben sich Bilder und Inhalte ohne bewusste Kontrolle.

Ernsts Arbeiten widerlegten den Mythos des Künstlers als alleiniger Schöpfer. Stattdessen zeigte er: Wer die Kontrolle aufgibt, entdeckt neue Wahrheiten. Diese Haltung entsprach dem surrealistischen Bekenntnis zum Unbewussten als Quelle von Erkenntnis.

André Breton und die Poesie des Spiels

André Breton brachte die psychologische Dimension des Spiels in die Theorie des Surrealismus. Besonders interessierte ihn das Kartenspiel – vor allem Tarot – nicht als Wahrsagekunst, sondern als poetischer Zufall, der das Unterbewusste offenlegt. In Werken wie „Nadja“ oder „L’Amour fou“ vermischte er Realität, Traum und Spielsysteme.

In seinem „Manifest des Surrealismus“ (1924) beschrieb er automatisches Schreiben als Weg zur wahren Ausdrucksform. Karten und Spiele symbolisierten dafür die bewusste Aussetzung von Kontrolle. Sie erzeugten Überraschungen und öffneten Wege zu verborgenen inneren Ebenen.

In den 1930er Jahren organisierten Surrealisten gemeinsame Spiele wie das „cadavre exquis“, das kollektive Zeichnen ohne Vorwissen. Diese Rituale waren nicht bloß Unterhaltung, sondern Methoden zur Umstrukturierung der Wahrnehmung. Für Breton war Spiel ein kreatives Werkzeug zur Transformation.

Karten als semiotische Werkzeuge

Breton sah in Karten eine symbolische Reflexion von Schicksal und Entscheidungsfreiheit. Jede gezogene Karte war ein Impuls zur Sprache, zum Handeln oder zur Interpretation. Das Lesen wurde zum performativen Akt.

Dies steht im Einklang mit der Idee des offenen Zeichens in der modernen Kunst. Wie ein Joker die Bedeutung eines Spiels verändert, veränderten surrealistische Symbole je nach Kontext ihren Sinn. Das Spiel wurde so zur idealen Bühne für kreative Deutungen.

Bretons Bekenntnis zum Zufall war ein bewusster Bruch mit rationaler Logik. Durch das Spiel als Ausdrucksmittel entwarf er eine alternative Erkenntnisform – fragmentarisch, erfahrungsbasiert, emotional. Kontrollverlust wurde hier zur produktiven Strategie.